|

|

|

来了杨村必看景点

▲蔡屋古榕

▲燕翼围

▲太平桥

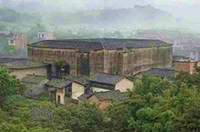

▲乌石围

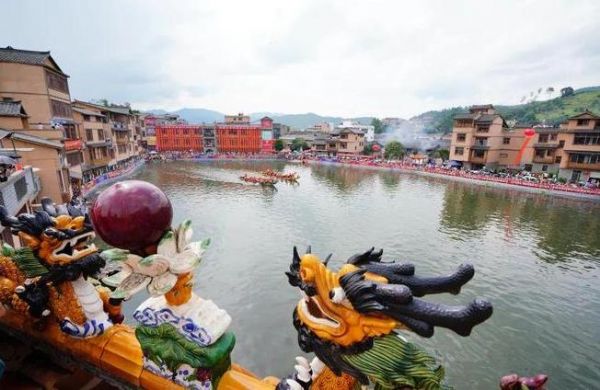

▲太平古镇

|

|

|

|

·当前位置:首页 > 人物故事 > 内容 |

|

| 赖普庆:龙南杨村下坊走出的军政双栖人物 |

|

| 作者:蔡海峰 发布时间:2020-2-28 12:44:43 |

|

在赣粤交界的龙南杨村下坊,这片承载着“风水佑家、耕读传家”千年传统的土地上,曾孕育出一位横跨清末、民国至新中国初期的军政人物——赖普庆。他字祝珊,号人瑞,生于清光绪癸巳年(1893年)六月十六,殁于1953年三月,身后归葬本地王果岭,以陆军中将、高级参谋与江西省参议员的多重身份,在近代赣南的军政版图上留下了深刻印记。

赖普庆出生时,清末王朝已步入末路,西方军事思想与近代民主思潮正冲破封建壁垒。年少的他目睹山河破碎、民生凋敝,早早立下“强兵安邦、济世救乡”的志向。稍长后,他告别杨村的围屋与田垄,远赴省城南昌乃至北方求学,最终考入近代中国军事人才的摇篮——保定陆军军官学校(据同期赣南将领履历推断,符合其军事生涯起点)。在校期间,他系统研习近代军事战略、战术指挥与参谋业务,不仅练就了精准的战场分析能力,更养成了沉稳务实的行事风格,为日后的军旅生涯筑牢根基。

毕业后,赖普庆投身民国初年的军事体系,从基层军官起步,凭借出色的参谋素养与实战经验逐步晋升。他历经北洋军阀混战、国民政府统一战争等关键时期,常年以高级参谋身份辅佐将领决策,擅长从全局视角梳理战场态势、制定作战预案,甚至参与军队后勤体系的搭建。在军阀混战最激烈的年代,他曾多次协调赣南地方武装与正规军的协作,避免战火过度波及家乡;至抗战时期,他更是协助赣西南守军构建防御工事,组织杨村及周边民众参与粮草运输、伤员救护,以“守土有责”的担当,为抵御日军侵扰赣南大后方贡献力量。凭借数十年的军功与资历,他最终获授陆军中将军衔,成为赣南籍将领中颇具声望的人物。

除了军事领域的成就,赖普庆亦深耕地方政务,以江西省参议员的身份践行“造福桑梓”的初心。作为土生土长的杨村人,他始终牵挂着家乡的发展:针对赣南山区交通闭塞的问题,他多次在省参议会提案,推动修建杨村至龙南县城的简易公路,结束了杨村人“出山靠肩挑、运货靠马驮”的历史;面对乡村教育落后的现状,他牵头募集资金,在杨村围屋旁创办小学,不仅开设国文、算术课程,还增设军事常识课,希望家乡子弟既能读书明理,亦能强身报国;此外,他还利用自身威望调解杨村各宗族间的土地纠纷,维护乡村秩序,让“风水佑家”的传统理念,从建筑布局延伸到“和睦邻里、共护家园”的人文实践中。

生活中的赖普庆,始终带着杨村人的质朴与厚重。他虽常年身着军装、身居要职,却从不摆官威,每次返乡必先到家族祠堂祭拜先祖,再挨家挨户走访族中老人,叮嘱后辈坚守“耕读为本、勤俭持家”的祖训。对子女的教育,他更注重“德先于才”,要求他们无论将来从事何种职业,都不能忘本、不能辜负家乡父老的期望。

晚年的赖普庆,因时局变迁逐渐淡出军政舞台,选择回归杨村故里。他褪去军装,常坐在自家围屋的晒谷场上,给孩童们讲过去的战事,也聊杨村的风水故事,言语间满是对故土的眷恋。1953年三月,赖普庆因病故逝,家人遵其遗愿,将他葬于王果岭的小山,既远离城市的纷扰,又能守护着他一生牵挂的家园与族人。

如今,近七十年过去,赖普庆的墓茔虽历经风雨,却仍在王果岭上静静矗立。杨村下坊的老人们偶尔还会提起这位“祝珊公”:有人记得他骑马返乡时的挺拔身姿,有人感念他创办小学让自己有了读书的机会,也有人说起他调解宗族矛盾时的公正严明。他的一生,既是近代中国军人在乱世中坚守使命的缩影,也是传统乡贤“达则兼济天下,穷则独善其身”的写照。而他与杨村下坊的羁绊,也早已融入这片土地的记忆,成为“风水佑家”之外,另一种关于“家国情怀”的传承。

|

|

|

|

|

|

| 【关闭本页】【返回页顶】 |

|

|

|

|